Les brûlures

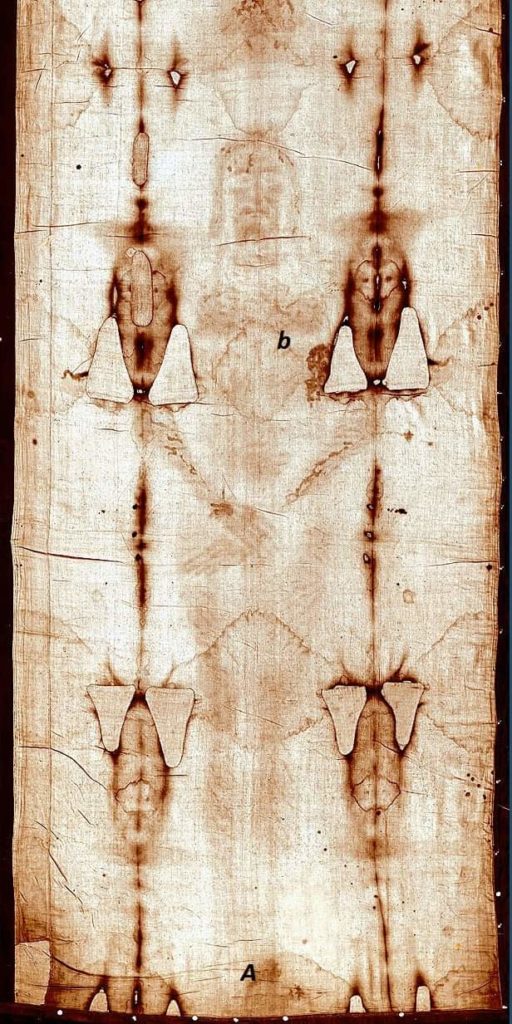

Le côté face du Linceul de Turin montre, non seulement une image formée d’une double silhouette humaine et des taches de sang, mais aussi des brûlures. Ces brûlures, comme les pièces qui réparent les plus importantes d’entre elles, résultent presque toutes de l’incendie de Chambéry en 1532. Elles forment, parallèlement aux grands côtés du tissu, deux lignes de taches noires et de pièces triangulaires blanches.

Les petites traces de brûlures attestées avant 1150 par une miniature du codex Pray se situent à égale distance des extrémités actuelles du tissu, ce qui montre que le tissu lié en quatre lors de la survenue de ces brûlures a alors la même longueur qu’aujourd’hui.

L’incendie de Chambéry

Au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 1532, un incendie éclate dans la sacristie de la Sainte-Chapelle de Chambéry. Le Linceul y est conservé, lié en 48 épaisseurs dans une châsse d’argent. Sous l’effet de la chaleur, l’argent commence à fondre, mais on parvient à sauver la châsse avant sa destruction. Les dégâts sont néanmoins importants : aux pliures du tissu alternent de noires brûlures et de grands trous causés par des gouttes de métal en fusion. Mais, fort heureusement, l’image a été à peu près épargnée. On remarque aux coins du tissu plié des cernes formés par l’eau jetée pour éteindre le feu.

On observe que cet incendie suffit à démontrer que l’image du Linceul n’est pas une peinture. En effet, l’argent ne fond qu’à 960° et, si l’on peut admettre que la température n’a pas atteint ce chiffre à l’intérieur de la châsse, elle n’a pu, selon Rogers, y être inférieure à 200°. Or tout colorant aurait été détruit ou modifié, au moins par endroits et notamment près des brûlures.

Les protestants profitent de l’occasion pour affirmer que le Linceul a été détruit. Dans son Traité des reliques, Calvin écrit : « Quand un suaire a été brûlé, il s’en est toujours trouvé un autre le lendemain. On disait bien que c’était celui-là même qui avait été auparavant, lequel s’était par miracle sauvé du feu, mais la peinture était si fraîche que le mentir ne valait rien » . Quant à Rabelais, on lit dans son Gargantua (chapitre 27), publié en 1535 : « Les uns se vouaient à saint Jacques, les autres au saint suaire de Chambéry qui brûla trois mois après et si bien qu’on n’en put sauver un seul brin » . Pour faire taire les bruits répandus surtout par les protestants de Genève, le pape Clément VII envoya à Chambéry une commission d’enquête présidée par un cardinal ; le compte rendu officiel publié le 15 avril 1534 conclut à l’identité absolue du Linceul sauvé du feu.

Dès ce même jour, la relique est confiée aux soins des clarisses de Chambéry qui le réparent en cousant des pièces pour obturer les trous les plus importants. Elles cousent aux petits points sur tout le dos du tissu une doublure en toile de Hollande que l’on a décousue après l’incendie de la chapelle Guarini en 1997 à Turin. Les clarisses laissent en outre une description précise du Linceul.